Фильм «Бегущий по лезвию» (1982) - Про Что Фильм

Фильм «Бегущий по лезвию» (1982) режиссёра Ридли Скотта — это глубокая, многослойная история, которая на поверхности представляет собой научно-фантастический детектив о поимке беглых репликантов, но в своей сути затрагивает вопросы человечности, памяти, идентичности и морали. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе будущего, в 2019 году (по версии оригинального фильма), где через мрачный урбанистический пейзаж пронизывают неоновый свет, вечная грязь и дождь. Этот мир, одновременно технологичный и деградированный, показывает громадные корпорации, контролирующие производство искусственной жизни, и людскую отчуждённость, порождённую прогрессом.

Фильм «Бегущий по лезвию» (1982) режиссёра Ридли Скотта — это глубокая, многослойная история, которая на поверхности представляет собой научно-фантастический детектив о поимке беглых репликантов, но в своей сути затрагивает вопросы человечности, памяти, идентичности и морали. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе будущего, в 2019 году (по версии оригинального фильма), где через мрачный урбанистический пейзаж пронизывают неоновый свет, вечная грязь и дождь. Этот мир, одновременно технологичный и деградированный, показывает громадные корпорации, контролирующие производство искусственной жизни, и людскую отчуждённость, порождённую прогрессом.

Главный герой, бывший полицейский Рик Декард, представлен как «бегущий по лезвию» — охотник за репликантами, человек, чья работа заключается в распознавании и уничтожении искусственных людей, созданных корпорацией Tyrell. Репликанты — внешне неотличимые от людей существа, созданные для тяжёлых или опасных работ на отдалённых колониях. Четыре из них — лидер Рой Батти, эмоционально сложная Нэша, тихая Прис и наёмник Зора — возвращаются на Землю, чтобы продлить свои короткие, преднамеренно ограниченные годы жизни. Они ищут способ получить продление срока службы, что делает их цельной и сильной движущей силой сюжета. Их стремление к жизни, страх перед смертью и желание опыта и чувств выводят историю за рамки простого «охотника и жертв» и превращают её в философскую притчу о том, что значит быть живым.

Повествование разворачивается как напряжённый триллер: Декард сначала неохотно возвращается к работе, затем всё глубже втягивается в расследование, знакомится с андроидом Рэйчел, обладательницей ложных воспоминаний и непредсказуемыми эмоциями, и постепенно теряет свою уверенность в чётком делении на «нас» и «них». Отношения между Декардом и Рэйчел становятся эмоциональным центром фильма: через них выражается тема эмпатии и способности сопереживать. Рэйчел, репликант с внедрёнными воспоминаниями, воплощает проблему личной идентичности и доминантный вопрос картины — что делает человека человеком? Репликанты стремятся к жизни и индивидуальности не меньше, чем люди, что ставит под сомнение моральное право остальных уничтожать их.

Кульминация фильма достигает апогея в финальной схватке между Декардом и Роем Батти, где Брюс Спрингстиновый актёр Харрисон Форд как будто видоизменяет образ классического детективного героя, сочетая в себе усталость профессионала и неожиданную гуманность. Сцена на крыше, где Батти спасает умирающего Декарда, остаётся одной из самых узнаваемых и эмоционально насыщенных в кино XX века. В прощальной монологе Батти размышляет о мимолётной природе памяти и уникальности опыта, произнося строки, которые подчёркивают трагизм его существования и служат эмоциональной развязкой, заставляя зрителя задуматься над ценностью прожитой жизни и ценой её потери. Этот монолог становится символом общего посыла фильма: искусственный или натуральный, опыт существует и становится значимым через переживание и память.

Визуальная стилистика фильма — смесь нуара и киберпанка — усиливает чувство безысходности и холодной красоты индустриального будущего. Густые тени, грязь, неоновые вывески, густой смог и постоянный дождь формируют атмосферу, где человеческая жизнь кажется обесцененной, а технологии доминируют над природой и моралью. Архитектура больших корпораций, монументальные головы Tyrell Corporation и интерьеры, напоминающие древние храмы, создают контраст между технологическим величием и моральной пустотой. Музыкальное оформление Вангелиса добавляет фильму гипнотическую, мистическую глубину: синтезаторные звуковые ландшафты подчёркивают одиночество героев и одновременно придают сценам эпический размах.

Тематика фильма многоаспектна и включает вопросы памяти, подлинности чувств, ограничения жизни и ответственности создателя перед творением. Репликанты, созданные по образу людей, ищут смысл в своих коротких существованиях и в свою очередь причиняют страдания, пытаясь изменить свою судьбу. Это поднимает вопрос о праве на существование и о границах применения насилия. Кроме того, фильм затрагивает тему рабочего класса и эксплуатации: репликанты — инструмент человеческой эксплуатации и одновременно зеркальное отражение тех, кто их создал. Их стремление к свободе обнажает жестокость структуры власти и технологического превосходства, что делает картину резонансной и актуальной вне временных рамок её создания.

Отношение критиков и зрителей к фильму изменялось с годами: первоначально восприятие было смешанным, но со временем «Бегущий по лезвию» стал культовым произведением, оказавшим огромное влияние на жанр научной фантастики и поп-культуру в целом. Фильм породил многочисленные интерпретации и анализы, касающиеся как визуальных инноваций, так и философских подтекстов. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов остаётся неоднозначность финала и вопрос, является ли Декард сам репликантом. Эта теория подкрепляется отдельными визуальными подсказками в фильме и последующими режиссёрскими и студийными версиями, что добавляет произведению ещё один слой интерпретации и спорности.

Режиссёрская работа Ридли Скотта, актёрские партии Харрисона Форда, Рутгер Хауэра и Шона Янг, а также выдающаяся художественная и звуковая стилистика делают «Бегущего по лезвию» произведением, сочетающим кинематографическую изобретательность с глубоким смыслом. Фильм удачно балансирует между динамичным повествованием и медитативными моментами, оставляя зрителю пространство для размышлений о морали, технологиях и человеческой природе. Он не даёт однозначных ответов, предпочитая задавать вопросы и подталкивать к самостоятельному осмыслению конфликтов между создателем и созданием, между долгом и состраданием.

Нарративная структура фильма выстроена таким образом, что внимательное наблюдение за деталями вознаграждается: мелкие эпизоды, разговоры и визуальные мотивы укрепляют общую тему и служат подсказками для интерпретации. Параллели между Декардом и репликантами проводятся не только через сюжетные ходы, но и через тонкие режиссёрские решения, светотень и монтаж. Ключевой элемент — воспоминания, которые, возможно, единственным образом определяют личность, однако в случае Рэйчел эти воспоминания оказались встроенными извне. Это поднимает вопрос об аутентичности идентичности и показывает, как память может быть использована как инструмент управления и утешения.

Для зрителя, незнакомого с фильмом, «Бегущий по лезвию» предлагает интригующее сочетание жанров: он одновременно детектив, триллер и философская притча с элементами хоррора и романтики. Для тех, кто ищет более глубокое понимание, фильм предоставляет богатый материал для анализа: от политической экономики мира, в котором живут герои, до личной драмы каждого персонажа. Особенно впечатляет то, как фильм сохраняет эмоциональную честность персонажей, даже когда сюжет вынуждает их совершать жестокие поступки. Рой Батти, в частности, предстает не просто антагонистом, но сложной фигурой, чьи последние действия вызывают не отторжение, а сочувствие.

В заключение, «Бегущий по лезвию» — это не просто фильм о преследовании беглых андроидов. Это произведение, которое исследует границы человечности, природу воспоминаний и цену жизни вне зависимости от её происхождения. Его мрачная эстетика, глубокие философские вопросы и эмоциональные персонажи работают вместе, чтобы предложить зрителю опыт, который остаётся актуальным и значимым десятилетиями после выхода. Фильм приглашает к размышлениям о том, что значит быть живым, как формируется личность и какую ответственность несут создатели перед своим творением, делая эту историю вечной и многозначной.

Главная Идея и Послание Фильма «Бегущий по лезвию (1982)»

«Бегущий по лезвию» — фильм, который с момента выхода в 1982 году не перестает порождать дискуссии о том, что значит быть человеком. Главная идея картины Ридли Скотта не сводится к одной простой мысли; это многослойное размышление о жизни, смерти, памяти и эмпатии, об обманчивых границах между создателем и созданием, о моральной ответственности и ценности каждого мгновения. В центре повествования — конфликт между людьми и репликантами, биоинженерными существами, созданными для служения, — который раскрывает неожиданные истины: способность чувствовать, стремление к жизни и страх смерти не являются монополией «биологического» человека. Именно это подталкивает зрителя к переоценке собственных представлений о человечности.

«Бегущий по лезвию» — фильм, который с момента выхода в 1982 году не перестает порождать дискуссии о том, что значит быть человеком. Главная идея картины Ридли Скотта не сводится к одной простой мысли; это многослойное размышление о жизни, смерти, памяти и эмпатии, об обманчивых границах между создателем и созданием, о моральной ответственности и ценности каждого мгновения. В центре повествования — конфликт между людьми и репликантами, биоинженерными существами, созданными для служения, — который раскрывает неожиданные истины: способность чувствовать, стремление к жизни и страх смерти не являются монополией «биологического» человека. Именно это подталкивает зрителя к переоценке собственных представлений о человечности.

Ключевой мотив фильма — смертность как определяющий фактор ценности жизни. Репликанты, обладающие интеллектом, силой и эмоциями, ограничены жестким сроком существования. Их стремление продлить жизнь — не просто биологический инстинкт, это экзистенциальная борьба, которую фильм показывает с глубокой эмоциональной симпатией. Желание жить делает их по человечески узнаваемыми; Рой Батти и другие репликанты не просто машины смерти и разрушения, они созданы переживать страх и тоску, искать смысл и жаловаться на несправедливость обреченности. В этом контексте послание фильма простое и жесткое одновременно: смертность придает жизни цену, и отношение к конечности существования определяет этическое поле общества.

Важную роль в формулировке главной идеи занимает тема памяти и подлинности опыта. В фильме память не только источник идентичности, но и инструмент власти. Инсталлированные воспоминания делают репликантов более стабильными, но также вызывают сложную проблему: если воспоминания можно встроить, насколько реальными становятся переживания того, кто их носит? Герои, чья память искусственна, тем не менее испытывают искренние эмоции. Это подрывает традиционные аргументы о том, что «настоящая» человечность зависит от происхождения воспоминаний. Понятийная граница между естественным и сконструированным опытом размывается, и фильм предлагает мысль, что подлинность чувства важнее происхождения воспоминаний.

Эмпатия выступает в картине как центральный критерий нравственности. Тест Войта-Кампфа, призванный выявлять отсутствие эмпатии у репликантов, сам по себе рассказывает о страхе людей перед иным, нежели они. Эмпатия в фильме показана как способность увидеть другое существо как субъекта, способного страдать и радоваться. Скотт обращает внимание на парадокс: те, кого считают бесчувственными, демонстрируют глубокую эмоциональную реакцию на ограниченность своей жизни, тогда как многие «люди» в мире фильма проявляют холод, цинизм и эксплуатацию. Через это представление режиссер ставит под сомнение моральное превосходство создателя над созданием и приглашает зрителя в позицию сочувствия к тем, кого общество изолирует и исключает.

Темы власти и ответственности проходят красной нитью. Тайрелл, создатель репликантов, занимает положение «бога-творца», но его творение задает ему неудобные вопросы о предельных последствиях технологического контроля. Создательская роль обретает трагическую окраску: стремление к совершенству и пользе превращается в жестокость, когда человеку недостаточно осознанной ответственности, чтобы признать цену жизни своих созданий. Фильм не дает легкого ответа, но ясно показывает, что технологическая мощь без этического осмысления порождает жестокость и отчуждение. Это предупреждение остается актуальным в современном контексте биотехнологий и искусственного интеллекта: что делать с созданными существами, если они чувствуют и стремятся жить так же, как мы?

Эстетика и атмосфера фильма усиливают его идейное содержание. Постапокалиптический, залитый неоном, дождевой мегаполис, где реклама возвышается над людьми, а природный мир почти исчез, визуально подкрепляют антиклимат потребительского общества и отчуждение человека от природы. Эти элементы не просто создают фон; они служат метафорой социальной деградации, где экономические интересы и технологический прогресс уничтожают человеческое тепло и связь с естественным циклом жизни. Визуальный мир «Бегущего по лезвию» подсказывает, что утрата эмпатии и уважения к жизни тесно связана с урбанистическим и коммерческим давлением. Музыка Венгелиса и тягучая камера вносят в картину медитативный, почти трагический тон, позволяя зрителю почувствовать глубину переживаний персонажей и осознать масштаб утраты.

Не менее важна тема идентичности и маски. Декард, охотник на беглых репликантов, сам оказывается в позиции, где его подлинность и мораль подвергаются сомнению. Вопросы о том, является ли он человеком или тоже репликантом, оставлены фильмом в намеренной неопределенности, что служит продуманным приемом: отказ от однозначного ответа заставляет зрителя искать критерии человечности в поведении и ценностях, а не в биологических признаках. Эта неоднозначность помогает раскрыть главную мысль картины: человечность не определяется только материалом, из которого мы созданы, но прежде всего тем, как мы относимся к жизни и другим.

Наконец, послание фильма имеет универсальное, философское измерение: уважение к жизни и ответственность за причинение боли — фундаментальные условия морального общества. «Бегущий по лезвию» не просто рассказывает историю научной фантастики; он поднимает вопросы, которые касаются каждого зрителя. При всей мрачности и цинизме окружающего мира фильм оставляет пространство для сострадания и надежды: в финальной сцене, где Рой произносит свои последние слова о пережитых видениях, заключено признание ценности мимолетности. Его признание «выплаканных моментов», которые канут, как слезы в дожде, звучит как напоминание, что именно краткость и уникальность опыта делают его драгоценным.

Таким образом, главная идея и послание «Бегущего по лезвию (1982)» многогранны и несколько парадоксальны: фильм одновременно показывает опасности технологического прогресса и предлагает гуманистическое утверждение о ценности жизни в любом ее проявлении. Он ставит под сомнение авторитет создателя, демонстрирует необходимость эмпатии как критерия человечности и призывает к вниманию к смертности как источнику смысла. В эпоху, когда границы между человеком и машиной становятся все менее очевидными, послание картины Ридли Скотта остается тревожно актуальным: человечность — это не врожденный титул, а результат нашей способности чувствовать, понимать и отвечать за других.

Темы и символизм Фильма «Бегущий по лезвию (1982)»

Фильм «Бегущий по лезвию (1982)» режиссёра Ридли Скотта давно вышел за рамки жанра научной фантастики и стал культурным кодом, в котором органично переплетаются визуальный стиль, философские вопросы и политические подтексты. В центре повествования — охотник на беглых репликантов Рик Декард и группа искусственно созданных людей, стремящихся продлить своё короткое существование. Но ключевой интерес картины не в детективной линии, а в способе, которым фильм ставит вопросы о природе человечности, о памяти, эмпатии, смерти и творческой ответственности тех, кто создаёт жизни. Символизм «Бегущего по лезвию (1982)» работает как многослойный язык: объекты, звуки, движения камер, композиция кадров и даже мелкие детали помогают раскрывать темы, задающие фильм как философский текст.

Фильм «Бегущий по лезвию (1982)» режиссёра Ридли Скотта давно вышел за рамки жанра научной фантастики и стал культурным кодом, в котором органично переплетаются визуальный стиль, философские вопросы и политические подтексты. В центре повествования — охотник на беглых репликантов Рик Декард и группа искусственно созданных людей, стремящихся продлить своё короткое существование. Но ключевой интерес картины не в детективной линии, а в способе, которым фильм ставит вопросы о природе человечности, о памяти, эмпатии, смерти и творческой ответственности тех, кто создаёт жизни. Символизм «Бегущего по лезвию (1982)» работает как многослойный язык: объекты, звуки, движения камер, композиция кадров и даже мелкие детали помогают раскрывать темы, задающие фильм как философский текст.

Одна из главных тем — граница между человеком и машиной. Тема идентичности проходит через всех основных персонажей, но особенно остро звучит в истории Рэйчел, обладающей искусственно имплантированными воспоминаниями. Память в картине выступает не столько как архив прошлого, сколько как конструкт, формирующий субъективность. Воспоминания Рэйчел дают ей чувство "я", заставляют надеяться на подлинность собственной личности, и когда она узнаёт, что её прошлое — подделка, её существование рушится. Через этот треугольник памяти, сознания и тела фильм исследует, насколько личность зависит от происхождения воспоминаний и что делает сознание подлинно человеческим. Ридли Скотт не даёт простой противоположности "натуральное — искусственное": репликанты показываются способными на глубокие эмоции и творчество, а люди порой выглядят бесчувственными администраторами системы.

Важнейшим символом является мотив глаз. Открывающий кадр с крупным планом глаза задаёт тон всему фильму: наблюдение, видимость, зеркало и прозрение. Глаза служат как метафора эмпатии — тест Voight-Kampff измеряет нервную реакцию на мир другого, пытаясь отличить симулякру от настоящего чувства. Тот факт, что корпорация Тирелл продаёт жизни, подчёркивается через последовательные визуальные аллюзии на глаз как товар и как окно души. Вся картина наполнена отражениями, бликами и зеркальными плоскостями, что символически указывает на раздвоенность реальности и двойственность самосознания: кто смотрит и кто наблюдаем; кто творит и кто восстаёт.

Тема смертности и хрупкости бытия в фильме раскрывается через конечность срока жизни репликантов. Установленный предел в четыре года становится двигателем их действий, их гневом и их поиском смысла. В этом кроется экзистенциальная параллель с человеческой ситуацией: осознание конечности придаёт жизни интенсивность и требовательность к смыслу. Монолог Роя Батти в финале — «Я видел вещи, которых вы не поверите...» — становится кульминационной рефлексией о том, как уникальные переживания обретают ценность лишь через их утрату. Смерть в случае репликантов — это не только финиш биологии, но и моральный катализатор, заставляющий оценить, что значит иметь воспоминания и переживания, которые будут "стерты, как слёзы в дожде". Этот символ диссонирует с идеей бессмертия технологий и подчёркивает трагизм бытия, созданного искусственно.

Символика рук и создателя также центральна. Пирамида корпорации Тирелл, где живёт и творит Сеплавитель жизни — эмблема божественной гордыни и технологической власти — выстраивает барьер между технократической элитой и уязвимыми репликантами. Отношения между Тиреллом и его творениями напоминают миф о Прометее и его наказании: создатель, создавший образ человека, не в силах принять последствия своего творения. Сцена, в которой Декард вступает в шахматную партию с Тиреллом, символически ставит их на шахматную доску творения: фигуры движутся по заранее заложенным сценариям, но в этом движении возникает сопротивление — ходы, которые не были предусмотрены творцом. Девиз корпорации «Более человеческий, чем человек» превращается в иронический комментарий: стремление превзойти природу делает создание опасным зеркалом для эффективности и жестокости его создателей.

Экологический фон Лос-Анджелеса будущего — постоянный дождь, смог, мрачные небоскрёбы и перенаселённые улицы — действует как символ экзистенциального и социального упадка. Город будто бы задушен собственным прогрессом: техника и реклама заглушают природу, искусственные животные заменяют настоящих, а человечность растворяется в коммерческих коммуникациях. Этот визуальный антиутопический ландшафт подчёркивает социальную тему отчуждения и экономического неравенства: богатые и их технологические сокровища спрятаны в высших слоях, тогда как большинство живёт в плотном и депрессивном урбанистическом море. Картина становится критикой капитала, который делает жизнь товаром, а души — ресурсом для эксплуатации.

Символика животных в фильме многослойна. Искусственные совы, исчезнувшие виды, фонарики с изображениями амфибий — всё это указывает на потерю природного мира и замещение живого имитациями. Появление настоящего голубя в руках Роя Батти, когда он сдаётся смерти, воспринимается как символ освобождения и трансценденции: на финальном вздохе механическое существо проявляет акт милосердия, отказываясь от враждебности и давая шанс создателю. Птица, как символ души или духа, летит вверх в тот момент, когда репликант, переживший человеческие ощущения, умирает; это жест, который ломает простую бинарность «человек — машина» и выставляет эмоцию как главный критерий человечности.

Тема языка и симуляции также играет большую роль через метафору театра и ролей. Репликанты обучены исполнять определённые сценарии: Прайсс — «базовый модель удовольствия», Леон — инструмент насилия, Рэйчел — загадочная социальная имитация. Их поведение, диалоги и манеры — это одновременно протест и притворство. Фильм исследует, насколько «осмысленное поведение» можно отличить от «подлинного опыта». Именно эмпатия оказывается критерием: способность испытывать сочувствие, страх, радость или грусть переводит репликанта в статус субъекта. В этой связи диалог о сострадании раскрывает моральную дилемму: тесты, которыми руководствуются люди, меркнут перед эмоциональной глубиной, которую демонстрируют искусственные существа.

Не менее значима тема памяти как коммерческого и эмоционального ресурса. Воспоминания в фильме превращаются в товар — будучи плагиатом подлинного прошлого, они сохраняют эмоциональную силу. Вставленные образы из детства Рэйчел оказываются реальнее для неё самой, чем многие реальные события. Память как симулякр поднимает вопрос: что важнее — происхождение воспоминаний или их воздействие на личность? Фильм не даёт однозначного ответа, но через развитие взаимоотношений между персонажами показывает, что принятие и признание пережитого важнее юридических или биологических критериев.

Музыкальный ряд Vangelis и городская эстетика создают эмоциональную подпись картины, которая становится символом меланхолии будущего: синтез органики и техники, где каждый звук — это эхо утраченных человеческих связей. Саундтрек усиливает тему ностальгии по миру, который был до технологического вмешательства, одновременно превращая городскую пустоту в лирическое пространство. Именно звуковая среда делает моменты эмпатии более ощутимыми — молчание перед убийством, ускользающая мелодия перед смертью, шорох дождя и шум мегаполиса формируют фон для человеческих драм.

Наконец, мотивы снов и символов на стыке реального и воображаемого работают как указатель на неоднозначность финала. Оригами единорога, оставленное Гаффом для Декарда, становится ключевым символом: оно намекает на то, что сны Декарда могли быть установлены, и что его внутренний мир не менее конструирован, чем мир репликантов. Это открывает двусмысленность идентичности героя и ставит под сомнение границы между охотником и преследуемым, между создателем и творением. Такая амбивалентность превращает фильм в притчу о зеркалах: каждый персонаж — отражение другого, и каждое действие — возможность увидеть собственное лицо в лице проходящего мимо.

Таким образом, «Бегущий по лезвию (1982)» использует символизм как средство философского исследования. Через мотивы памяти, глаз, смерти, создателя и города фильм ставит вопросы, которые остаются актуальными: что делает нас людьми в эпоху, когда технологии могут имитировать чувства; как ценность переживаний соотносится с их происхождением; где проходит граница ответственности творца перед своими творениями. Именно в этой плотности тем и символов кроется долговременная сила фильма: он не предлагает готовых ответов, а приглашает смотреть, слушать и размышлять, оставляя зрителя с образами, которые продолжают жить и после того, как экран гаснет.

Жанр и стиль фильма «Бегущий по лезвию (1982)»

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) Ридли Скотта — это фильм, который трудно вместить в рамки одного жанра. На поверхности он заявлен как научная фантастика, адаптация романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», однако его жанровая палитра гораздо шире: нео-нуарный детектив с ярко выраженной киберпанковой эстетикой и глубокой философской подоплекой. В фильме сочетаются элементы нуара, дистопии, метафизической притчи и арт-кино, что создает уникальную гибридную форму. Этот жанровый синтез определяет не только сюжет и мотивы, но и визуальный язык, темп и звуковую среду картины.

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) Ридли Скотта — это фильм, который трудно вместить в рамки одного жанра. На поверхности он заявлен как научная фантастика, адаптация романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», однако его жанровая палитра гораздо шире: нео-нуарный детектив с ярко выраженной киберпанковой эстетикой и глубокой философской подоплекой. В фильме сочетаются элементы нуара, дистопии, метафизической притчи и арт-кино, что создает уникальную гибридную форму. Этот жанровый синтез определяет не только сюжет и мотивы, но и визуальный язык, темп и звуковую среду картины.

Стиль фильма — ключевой компонент его воздействия. С первых кадров зритель погружается в густую, влажную, электрически освещённую мегаполисную ночь. Город будущего в представлении Скотта — это океан неонового света, кислотного дыма, бесконечных рекламных голограмм и нависающих гигантских корпораций. Такой образ стал каноническим для киберпанка: небоскрёбы, узкие улицы, толпы под дождём, смешение культур и языков, запахи старой механики и высокой технологии. Визуальная стилистика фильма построена на контрасте света и тени, на текстуре поверхности — мокрых улиц, проржавевших конструкций, грязной неоновой палитры. Кинематографическая работа Джордана Кроненвета делает ставку на мягкую, размывающуюся фактуру изображения, длительные планы и глубокую композицию кадра, где каждая деталь пространства наполнена смыслом.

Нео-нуар в «Бегущем по лезвию» проявляется через структуру и психологию персонажей. Главный герой Декард — усталый, циничный охотник за «репликантами», антигерой в традиции классического фильма нуар, чей внутренний монолог заменяется мрачной молчаливостью и жестами. Нравственная неоднозначность и субъективная правда над объективной реальностью — типичные для нуара мотивы — переплавлены в сюжет о том, что значит быть человеком. Мотив femme fatale присутствует, но переосмыслен: образ Рэйчел сочетает опасность и уязвимость, манипуляцию и самообман; её роль в истории не сводится к соблазнению или предательству, а скорее заставляет героя и зрителя переосмыслить границы идентичности.

Киберпанк в прочтении Скотта — это не только высокие технологии, но прежде всего социальный и экологический контекст. Будущее здесь — деградировавшее, перенаселённое, корпорации контролируют все сферы жизни, а природа сведена к росчерку воспоминания. Технологии выглядят старинно и массивно, они не создают ощущения утопического прогресса, а скорее усиливают отчуждение. Репликанты, созданные человеком, внешне совершенны, но лишены прав и признания, что делает их переживания центральной темой фильма. Этот философский контур превращает «Бегущего по лезвию» в драму о памяти, душевной боли и смертности; научная фантастика становится инструментом для исследования экзистенциальных вопросов.

Звуковая составляющая — важнейший элемент стиля фильма. Саундтрек Вангелиса, синтезаторный и одновременно органичный, создаёт уникальную атмосферу: меланхоличный, мелодичный фон с элементами этнических мотивов сочетает ностальгию и отчуждение. Звук города — постоянный, плотный, наполненный промышленными шумами, голосами рекламы и механическими гудками; он создаёт ощущение живого организма, неумолимо гноящегося под тяжестью своего собственного устройства. Вангелис и звуковая команда добились того, что музыка и шум работают не как сопровождение, а как полноправный участник повествования, усиливающий эмоциональные и философские акценты.

Сценография и дизайн — это та область, где стиль фильма особенно заметен. Каждый интерьер, каждая вывеска и каждая деталь одежды выполнены с тщательной проработкой, где технологичность соседствует с архаикой, а роскошь — с запущенностью. Костюмы и декорации отражают смешение культур: азиатские аллюзии соседствуют с европейским ретро, что создаёт ощущение глобализированной городской среды. Использование миниатюр, матовых картин и практических эффектов делает мир фильма материальным и осязаемым; все его поверхности обладают историей, они не чисты и стерильны, а изношены и запылены, что усиливает ощущение времени и жизни, прожитой в этом пространстве.

Монтаж и темп фильма способствуют созданию медитативного, задумчивого тона. Ритм повествования неспешен, сцены растягиваются, чтобы дать место созерцанию и размышлению. Это решение режиссуры отодвигает экшен на второй план и фокусирует внимание на внутренней драме персонажей. Визуальные метафоры и повторы образов — зеркала, глаза, отражённые лица — работают как приглашение к интерпретации и неоднозначности. Кульминационный монолог Роя Батти, произнесённый перед своей смертью, это апофеоз стиля фильма: в нём соединяются поэтичность и жестокая простота, биографический лейтмотив и философское обобщение.

Тема света и тени в фильме не только визуальная, но и смысловая. Свет часто выступает как символ иллюзии, рекламы и массового обмана, тогда как тень скрывает правду, подлинные желания и страхи. Лицо в полумраке, отражение в стекле или в лужах дождя становятся средством раскрытия двойственности мира — технологичного и человечного одновременно. Ридли Скотт использует киноязык для создания неопределённой морали: добро и зло часто выглядят одинаково расплывчатыми, а сочувствие испытывается как к людям, так и к искусственным существам.

Важной чертой стиля является эстетика усталости и меланхолии. Персонажи носят на себе видимый груз пережитого; город выглядит погрязшим в рутине и разложении. Эта усталость усиливается саундтреком и визуальным решением: приглушённые цвета, дымка, постоянно идущий дождь. Мотив памяти проходит через всех ключевых героев: фальсифицированные воспоминания Рэйчел, сохранённые воспоминания репликантов, забывающийся мир — и это делает фильм не только детективной историей, но и трагедией о хрупкости идентичности.

Стиль «Бегущего по лезвию» оказал огромное влияние на последующее кино, телевидение, видеоигры и графику. Образ неонового мегаполиса под дождём стал визуальной меткой целого жанра. Многие нео-нуарные и киберпанковые проекты заимствовали мрачную палитру, композиционные решения и философский уклон Скотта. При этом важной особенностью наследия фильма является его способность порождать интерпретации: неоднозначная развязка и мотив сомнения в природе Декарда как человека или репликанта питают дискуссии и исследования на протяжении десятилетий.

Наконец, необходимость обсуждать «Бегущего по лезвию» через призму жанра и стиля — признание того, что фильм пережил свою эпоху. Он не укладывается в жанровые ярлыки, потому что умело использует их ресурсы для создания целостного художественного высказывания. На уровне формы он сочетает визуальную роскошь и минималистскую драматургию, на уровне содержания — технологическую фантастику и глубоко человечные переживания. Поэтому его жанр и стиль — это не просто набор характеристик, а органично связанная система, работающая на создание атмосферы, смысловой многоплановости и эмоционального резонанса. Именно это делает картину Ридли Скотта эталоном нео-нуара и киберпанка, неизменным ориентиром в истории мирового кино.

Фильм «Бегущий по лезвию (1982)» - Подробный описание со спойлерами

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) Ридли Скотта — это мрачная, атмосферная научно-фантастическая детективная сага, действие которой происходит в Лос-Анджелесе будущего 2019 года. Фильм сочетает элементы неоноарного детектива и философской притчи о гранях человечности, воспоминаниях, моральной ответственности и праве на жизнь. В центре сюжета — бывший детектив полиции, Блейд Раннер Рик Декард, которого вынуждают вернуться к работе для поимки беглых репликантов, биоинженерных существ, внешне неотличимых от людей, созданных корпорацией Tyrell для работы в колониях за пределами Земли. Репликанты новой серии Nexus-6 обладают повышенной силой и интеллектом, но им искусственно ограничили срок жизни до четырех лет, и это ограничение становится катализатором их мятежа.

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) Ридли Скотта — это мрачная, атмосферная научно-фантастическая детективная сага, действие которой происходит в Лос-Анджелесе будущего 2019 года. Фильм сочетает элементы неоноарного детектива и философской притчи о гранях человечности, воспоминаниях, моральной ответственности и праве на жизнь. В центре сюжета — бывший детектив полиции, Блейд Раннер Рик Декард, которого вынуждают вернуться к работе для поимки беглых репликантов, биоинженерных существ, внешне неотличимых от людей, созданных корпорацией Tyrell для работы в колониях за пределами Земли. Репликанты новой серии Nexus-6 обладают повышенной силой и интеллектом, но им искусственно ограничили срок жизни до четырех лет, и это ограничение становится катализатором их мятежа.

Фильм открывается пустыней, где исследовательская экспедиция находит обугленный скелет, намекающий на прошлые войны и экологическую деградацию. Затем зритель переносится в дождливый, неоново освещенный Лос-Анджелес, где на фоне гигантских рекламных голограмм и густого смога разворачиваются первые сцены. В центре города находится штаб-отделение полиции, где начальник Брайант напоминает Декарду о его прошлом и о том, что недавно четыре репликанта вернулись на Землю скрывать свои следы: Рой Батти, лидер группы, обладающий харизмой и жесткостью; Присс — искусственная «ос» и модельный «сидящий» компаньон; Зора — женщина-атлет, выдающая себя за человека в публичных местах; Леон — агрессивный охранник, взаимодействующий с репликантами команд. Брайант нанимает Декарда в надежде, что тот, как опытный «бегущий по лезвию», сможет «пеналтизировать» (убить) беглых.

Первая крупная сцена с поиском репликантов включает ночную погоню за Зорой в публичном месте, где она в рабочем костюме вбегает в толпу и теряет сознание. Сцена с тестом "Voight-Kampff" демонстрирует, как полиция различает людей и репликантов по эмоциональным реакциям, вызванным провокационными вопросами. В частности, Декард проводит тест над Рейчел — сотрудницей корпорации Tyrell, чей внешний вид и поведение дают основания подозревать, что она репликант. Однако тест показывает сложный результат: Рейчел демонстрирует глубоко укорененные эмоциональные реакции благодаря тому, что ей были имплантированы человеческие воспоминания. Это открытие становится важнейшим моральным и драматическим центром фильма. Рейчел узнает, что ее воспоминания не ее собственные, и это ставит под сомнение ее идентичность и право на человечность.

Погоня за Леоном и его приятелем приводит к напряженной сцене в здании, где Декард и Лестер, ворвавшись в закрытую комнату, сталкиваются с жестокостью Леона. Отношения между людьми и репликантами в фильме не однозначны: в одной сцене Леон жестоко избивает, а в другой он проявляет почти детскую растерянность перед своей обреченностью. Репликанты, несмотря на насилие, не лишены сложных мотиваций — их стремление продлить собственную жизнь и понять смысл существования делает их персонажей трогательными и пугающими одновременно.

Декард, по мере расследования, сближается с Рейчел, с которой у него завязываются сложные романтические отношения. Их роман развивается на фоне постоянного напряжения, потому что Декард знает, что ему предстоит арестовать или уничтожить репликантов, среди которых, возможно, есть и она сама. В ходе взаимодействия Рейчел показывает свою уязвимость, ее попытки осмыслить навязанные ей воспоминания и понять, кто она есть, вызывают у Декарда сначала профессиональное, а затем искреннее личное участие. Этот романтический сюжет поднимает вопрос о праве репликантов на чувства и на возможность жить полноценной жизнью.

Кульминационные сцены переносят действие к мощному финалу. Репликанты под руководством Роя Батти идут к Дж. Ф. Себастьяну, инженеру-конструктору, работающему в сияющем небоскребе корпорации Tyrell. Себастьян — одиночка, уязвимый человек, чей дом и жизнь по сути наполняются присутствием репликантов. В этом месте разворачивается сцена с Присс, которая манипулирует Себастьяном, а затем сражается с Декардом непосредственно в квартире. Присс, ловкая и смертоносная, вступает в физическую дуэль с Декардом, демонстрируя как хитрость, так и смертельную силу репликантов. В тот же момент Рой идет к самому Тайреллу, чтобы узнать, почему его создали с обрезанным временем жизни. Встреча Роя с создателем — один из сильнейших моментов фильма. Тайрелл, величественный и отрешенный, говорит о технологиях и морали, но не может дать Рою приемлемого ответа. В попытке найти искупление или решение Рой, в отчаянии, убивает Тайрелла, прижав ему голову и закрыв ему глаза — жест, одновременно символический и хладнокровный.

Финальная конфронтация между Декардом и Роем проходит на крыше небоскреба в ливневую ночь, среди искр и обломков. Рой демонстрирует не только физическое превосходство, но и умение оценивать жизнь и смерть с философской высоты. Он спасает Декарда в неожиданный момент, вытащив его из гибнущей башни и предотвращая его гибель, тем самым показывая, что репликанты не лишены сострадания. Последние минуты жизни Роя наполнены печалью и поэтичностью. Его монолог "Я видел вещи, которых вы не поверите" — это медитативное признание того, что в короткой, но интенсивной жизни он пережил столько впечатлений, сколько многим не дано понять. Его слова "Слезы на дождю" (Tears in Rain) звучат как прощание с миром и как философское утверждение о том, что память и опыт уникальны и умирают вместе с телом. Рой умирает, вновь подчеркивая трагедию репликантов: они обречены испытывать человеческие чувства и умирать от ограниченного срока.

Заключительная сцена, в которой Декард и Рейчел покидают город, несет в себе двусмысленность. Они уходят вместе, возможно скрываясь, возможно начав новую жизнь, но зритель остается с тревожным чувством неопределенности. Один из самых обсуждаемых элементов фильма — символика маленького бумажного единорога, оставленного офицером полиции Гафом. В одной из ключевых сцен Декард находит в своей квартире бумажную фигурку единорога, что в некоторых версиях фильма намекает на то, что Декард тоже может быть репликантом, поскольку Гаф будто бы знает его сновидения. Эта деталь и множество других мелких элементов создают пространство для множества интерпретаций и обсуждений о том, кто настоящий человек и что такое "душа".

Режиссерская работа Ридли Скотта, визуальный стиль и саундтрек Вангелиса формируют уникальную эстетическую целостность, где каждая сцена дышит густой атмосферой urban decay, неопределенности и философского напряжения. Визуальная палитра, сочетание старых и новых технологий, постоянно текущий дождь, огромные экраны с рекламой и дух корпораций создают поставленную противоречивую картину мира, где человеческая жизнь часто стоит за гранью, а цивилизация выглядит иное — красивая, но разрушенная изнутри. Диалоги строгие и точные, актерские работы, в частности Харрисона Форда в роли Декарда и Рутгер Хауэр в роли Роя, делают персонажей одновременно архетипичными и глубоко личными.

Фильм оставляет больше вопросов, чем дает ответов, и именно это делает его длительное влияние на культуру и киноискусство столь значимым. Ключевые темы — природа памяти, моральное право создателя на жизнь своего создания, границы эмпатии и определения "человеческого" — остаются актуальными и сегодня. Финал, в котором Рой испытывает сострадание и спасает Декарда перед собственной смертью, меняет ожидания зрителя: он говорит о том, что человечность измеряется не происхождением, а поступками и чувствами. В таком контексте фильм вызывает симпатию к тем, кого общество считает "чужими", и вызывает сомнение в праве на жизнь тех, кто назначает и реализует такие приговоры.

Таким образом, «Бегущий по лезвию» — это одновременно детектив об охоте на беглецов и глубокая медитация о смерти, воспоминаниях и смысле существования. Его спойлеры включают гибель Тайрелла, спасение и смерть Роя Батти, роман Декарда и Рейчел, а также оставляющие простор для интерпретаций финальные символы, такие как единорог, которые превращают фильм в предмет бесконечных обсуждений о том, кто мы есть и что значит быть живым.

Фильм «Бегущий по лезвию (1982)» - Создание и за кулисами

Фильм «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) — один из тех редких кинопроектов, где художественное видение режиссёра, инженерная фантазия художников и технологические приёмы эффекта слились в единое целое и создали совершенно новый визуальный язык кино. За кулисами создания этого фильма стояли десятки людей, чьи решения — от адаптации романа Филипа К. Дика до последнего штриха музыкальной партитуры — определили не только облик картины 1982 года, но и направление целого жанра, став базой для эстетики киберпанка. Понимание того, как рождался мир Лос-Анджелеса 2019 года по версии Ридли Скотта, помогает лучше оценить художественные и технические решения, превращавшие сценарий в живую, дышащую реальность.

Фильм «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) — один из тех редких кинопроектов, где художественное видение режиссёра, инженерная фантазия художников и технологические приёмы эффекта слились в единое целое и создали совершенно новый визуальный язык кино. За кулисами создания этого фильма стояли десятки людей, чьи решения — от адаптации романа Филипа К. Дика до последнего штриха музыкальной партитуры — определили не только облик картины 1982 года, но и направление целого жанра, став базой для эстетики киберпанка. Понимание того, как рождался мир Лос-Анджелеса 2019 года по версии Ридли Скотта, помогает лучше оценить художественные и технические решения, превращавшие сценарий в живую, дышащую реальность.

Идея адаптации романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» существовала уже до прихода на проект Ридли Скотта. Сценарий прошёл несколько этапов переработки; первоначальная работа Гэмптона Фанчера задала основу, а позднее Дэвид Пиплз внёс структурные изменения и углубил мотивы, связанные с идентичностью и человечностью. В диалоге авторов и режиссёра сформировался особый тон — мрачный, философский и визуально насыщенный, где дух нуара соединялся с футуристическими элементами. Ридли Скотт, пришедший на проект после успеха «Чужого», привнёс сильное визуальное видение: он хотел не просто показать будущее, но создать густую текстуру городской жизни, где технологический прогресс соседствует с упадком и человеческой моральной неразберихой.

Ключевой задачей производства стала трансформация письменной философской прозы в ощутимый кинематографический мир. Для этого была собрана команда дизайнеров и художников, способных воплотить на экране конкретные образы: не абстрактное будущее, а город с плотной архитектурой, узкими улицами, вывесками, лужами и дождём. Lawrence G. Paull, ответственный за продюсерскую и художественную часть, и Syd Mead, известный футурист и концептуальный дизайнер, стали двигателями визуального стиля фильма. Концепт-арты и эскизы Сида Мида помогли задать форму для транспорта, улиц, небоскрёбов и интерьеров. Этот «визуальный словарь» сочетал ретрофутуризм и урбанистический упадок, придав городу характер, сравнимый с действующим персонажем.

Костюмы и внешний вид героев — ещё одно важное звено создания образа. Костюмы Майкла Каплана отличались сочетанием классических силуэтов и экзотических деталей, что подчёркивало социальное расслоение и культурный «мэшап» будущего. Команда грима и специалистов по эффектам работала над тем, чтобы репликанты выглядели одновременно привлекательными и слегка «не в своей тарелке», создавая тонкое ощущение чуждости. Особое внимание уделялось тому, чтобы каждая деталь, от причёски до макияжа, помогала зрителю чувствовать, что он находится в другом времени, но при этом в знакомой человеческой среде.

Съёмки фильма проходили в основном в Великобритании на студиях Shepperton и других площадках, с дополнительными натурными кадрами в Лос-Анджелесе. Съёмочный процесс был непрост: визуальная концепция требовала плотной работы с дымом, дождём и сложным световым решением. Оператор Джордан Кроненвет (Jordan Cronenweth) использовал контрастное освещение, режущие тени и сложные композиции, которые усиливали атмосферу нуара и подчёркивали текстуру города. Постоянный дождь, инверсии неоновых огней и низко висящие облака создавали эффект постоянной сырости и бессонницы мегаполиса. Для достижения нужной плотности атмосферы применялись большие установки дым-машин и многослойная подсветка, что делало процесс съёмок технически трудоёмким и затратным.

Технические спецэффекты, миниатюры и композиционные приёмы того времени стали визитной карточкой картины. В эпоху до цифровой обработки большинство визуальных трюков реализовывались «по-старинке»: через миниатюры, оптические комбинирования и трудоёмкие матовые живописи. Модели летательных аппаратов, так называемых spinner-автомобилей, создавались с тщательной деталировкой, а их полёты и приземления компоновались с помощью motion-control камер. Матовые картины и панорамные композиции расширяли ощущение города, создавая небоскрёбы и небесные перспективы, которых физически не было на площадке. Смесь практических эффектов, миниатюр и ретушей дала фильму удивительную целостность: мир выглядел ощутимым, а не цифровым, что сегодня играет ему на руку с точки зрения ретроспективного восприятия.

Музыкальная составляющая оказалась не менее важной. Композитор Вангелис создал эмбиентную, меланхоличную партитуру, использующую синтезаторы и оркестровые текстуры, которые подчёркивали одновременно механистическую и человеческую стороны фильма. Его музыка стала не просто фоном, а эмоциональным каркасом, усиливающим темы одиночества, поиска и утраты. Звуковой дизайн, включая городские шумы, звучание спиннеров, голоса толпы и специфические звуковые эффекты, был выстроен так, чтобы усилить ощущение перенасыщенного слухового восприятия — как будто город сам по себе шумит и не даёт героям найти тишину.

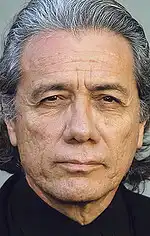

Актёрская игра в «Бегущем по лезвию» тоже полна интересных историй. Кастинг был направлен на создание специфических контрастов: Харрисон Форд в роли Декарда — усталый, скептический охотник на репликантов, Рутгер Хауэр — харизматичный и одновременно хрупкий лидер репликантов, Син Янг и Эдвард Джеймс Олмос — персонажи, вносящие свои уникальные энергетические оттенки в мировую картину. На площадке происходили живые импровизации: наиболее известный пример — финальная монологическая сцена Рутгера Хауэра «Tears in Rain», где актёр значительной частью собственной инициативы сократил и переделал текст, добавив человеческую уязвимость и поэтичность, которая стала одним из самых мощных моментов фильма. Эти спонтанные решения, вкупе с режиссёрской интуицией, сделали персонажей глубже и менее предсказуемыми.

Пост-продакшн оказался не менее драматичным. Первоначальный выход фильма сопровождался студийным вмешательством: американская версия получила закадровый комментарий (voiceover) и более «оптимистичную» концовку, что было историей студийных соображений о коммерческой восприятийности. Со временем открылись противоречия между режиссёрским видением и студией, и спустя годы «Бегущий по лезвию» пережил несколько пересборок: в 1992 году вышла режиссёрская версия, убравшая голос за кадром и включившая «единорожье» видение, усилив сюжетные намёки на природу главного героя; в 2007 году вышла «Final Cut» — окончательная версия, где Ридли Скотт смог реализовать наиболее близкий ему вариант фильма. Эти разные версии стали предметом изучения киноманов и критиков, показывая, насколько монтаж и звук могут изменить смысловую нагрузку и восприятие.

Первоначальная реакция публики и критики была неоднозначной, что, впрочем, характерно для проектов, опережающих своё время. Фильм оказался экономически спорным на старте, но со временем обрёл культовый статус и глубокое уважение среди режиссёров, художников и сценаристов. Сегодня «Бегущий по лезвию» рассматривается как кейс, показывающий, как визуальный дизайн, звук, актёрская импровизация и драматургическая глубина могут сочетаться, создавая полифоничную художественную работу. Его влияние заметно в кино, в играх и в литературе, а эстетика дождливого неонового мегаполиса с элементами восточной культурной символики вдохновляла не одно поколение создателей.

Работа над фильмом также демонстрирует важность коллаборации в креативных проектах. От режиссёра и композитора до художников по свету, создателей миниатюр и костюмеров — каждый внёс свой вклад в финальный облик картины. Технические и художественные решения были продиктованы не только финансовыми и временными ограничениями, но и ясным стремлением сделать мир фильма уникальным и убедительным. Именно это стремление позволило «Бегущему по лезвию» выжить в плотном культурном пространстве и со временем занять прочное место в истории кино как образца синтеза художественной фантазии и технического мастерства.

Изучение за кулисами «Бегущего по лезвию» — это одновременно изучение истории создания фильма и урок по тому, как строится кинематографическая реальность. Этот фильм учит, что визуальный мир создаётся не одним элементом, а сетью взаимосвязанных решений: идея, сценарий, дизайн, свет, звук и игра — всё должно работать согласованно, чтобы вызвать у зрителя ощущение правдоподобия и эмоциональной вовлечённости. Для тех, кто интересуется созданием фильмов, опыт «Бегущего по лезвию» остаётся бесценным примером того, как художественные амбиции и техническая компетентность могут родить произведение, которое не теряет силы даже спустя десятилетия.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Бегущий по лезвию (1982)»

Съёмочный процесс «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта 1982 года остаётся образцом кинематографической изобретательности и визуального шедевра. Фильм создавался как органическая смесь практических эффектов, детальной работы художников-постановщиков и нестандартных кинотехнических решений, которые до сегодня служат источником вдохновения для режиссёров, операторов и дизайнеров. В основе визуального языка картины лежит тщательная проработка декораций и света, использование миниатюр и матовых живописных вставок, а также сложная поэтапная работа в камере и лаборатории при создании финальных композиций.

Съёмочный процесс «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта 1982 года остаётся образцом кинематографической изобретательности и визуального шедевра. Фильм создавался как органическая смесь практических эффектов, детальной работы художников-постановщиков и нестандартных кинотехнических решений, которые до сегодня служат источником вдохновения для режиссёров, операторов и дизайнеров. В основе визуального языка картины лежит тщательная проработка декораций и света, использование миниатюр и матовых живописных вставок, а также сложная поэтапная работа в камере и лаборатории при создании финальных композиций.

Ключевым элементом производства стал дизайн города: мрачный, гнетущий Ной-Лос-Анджелес был построен как многослойный мир, в котором уличные уровни, небоскрёбы и гигантские рекламные щиты существовали одновременно в кадре. Для создания ощущения населённого, живого мегаполиса команда строила частично полноразмерные декорации и одновременно собирала детализированные миниатюры, которые позже комбинировались при помощи оптических приёмов и многослойной печати кадра. Матовые картины дополняли миниатюры там, где требовалась бесконечность горизонта или большая плотность зданий, и художники по мат-пэйнтингу аккуратно интегрировали свои полотна с живой съёмкой.

Особая роль в создании атмосферы отводилась свету и дыму. Оператор Джордан Кроненвэт применял низко-ключевое освещение, густой дым и направленные неоновые источники, чтобы подчеркнуть влажность города и придать сценам глубинный объём. Использование тумана не только делало свет видимым, но и позволяло скрывать швы декораций и соединения между миниатюрой и реальными объектами. Такой приём создавал эффект «вечного дождя»: сцены постоянно кажутся влажными и пропитанными светом рекламных вывесок. Для усиления этого ощущения режиссёр и оператор массово использовали практическое освещение на площадке — не только как источник света в кадре, но и как элемент сценографии, который актёры могли ощущать и воспринимать в игре.

Дождь и мокрая поверхность улиц стали визитной карточкой фильма. Для съёмок использовали огромные системы разбрызгивания воды и углублённые канавы, чтобы вода стекала как натуральный городской поток. В комбинации с отражающими полами и масками в камере это давало глубокие блестящие поверхности, отражения которых участвовали в композиции кадра. Работа с водой усложняла съёмочный процесс: электрооборудование требовало особой защиты, светильники устанавливались в огнеупорные кожухи, а костюмы актёров шились из материалов, способных переносить ежедневные контакты с влагой.

Практичные эффекты и реквизит были выполнены с детальной ручной работой. Костюмы и реквизит создавали ощущение временной смешанности эпох: плащи, защитные элементы и элементы ретрофутуристического стиля сочетались между собой так, чтобы сформировать узнаваемую эстетику «киберпанка» задолго до того, как термин стал массовым. Дизайнеры по костюмам подбирали ткани и текстуры таким образом, чтобы они по-разному реагировали на свет — матовые участки поглощали, блестящие отражали, что усиливало визуальную глубину кадров. Мелкие детали реквизита, от вывесок с китайскими и японскими иероглифами до имитаций технологических приборов, создавались вручную и часто содержали скрытые элементы, которые проявлялись только на крупных планах.

Кинематографическое решение на уровне линз и экспозиции также внесло важный вклад. Оператор использовал сочетание широкоугольных и среднефокусных объективов, чтобы подчеркнуть перспективу застроенности и при этом сохранять интимность в диалоговых сценах. Использование мягких фильтров и диффузии придавало полутона и создавало чуть размытые очертания световых пятен, что усиливало ощущение времени, будто зритель смотрит на кадр через плотную атмосферу города. Иногда сцены снимались с использованием глубокой перспективы и сложной кинематографической композиции, когда передний план, средний план и фон одновременно содержали важную информацию, требующую точной координации команды.

Комбинация миниатюр и живой съёмки требовала точной хореографии камеры и актёров. Для того чтобы миниатюры смотрелись естественно рядом с полноразмерными декорациями, двигательные схемы камер на миниатюре воспроизводились при съёмке реальных сцен. Это значило, что планирование съёмок было чрезвычайно тщательным: заранее рассчитывались углы, размеры фона и точки фокусировки, чтобы в оптической печати всё совпадало. Оптическая печать и последующая многослойная компоновка кадра были долгим и кропотливым процессом в лаборатории, где каждый элемент корректировался по яркости, цветовой гамме и зернистости, чтобы избежать ощущения «склеенности» разных источников.

Работа с актёрами тоже имела свои тонкости. Широкая часть съёмок велась ночью из-за эстетики картины, что означало долгие ночные смены и непривычный ритм для исполнителей. Температура, влажность и мокрая одежда — всё это создавали дополнительные испытания. Ридли Скотт нередко требовал повторных дублей для наилучшего попадания света и тени, а также для точной синхронизации актёрской игры с фоновой анимацией и движением реквизита. Импровизация стала частью процесса: знаменитая монологическая сцена Рутгера Хауэра «слёзы в дожде» возникла в результате творческой импровизации актёра, поддержанной режиссёром, и стала одним из эмоциональных центров фильма.

Музыкальное оформление Вангелиса стало неотъемлемой частью постобработки, но музыкальные мотивы работали и на съёмочной площадке. Предложенные композитором темы использовались как временный звуковой фон во время монтажа и помогали формировать интонацию сцен. Это влияние музыки заметно в том, как кадры выстроены ритмически, в длине дубля и в выборе планов, когда музыка выступает не только как сопровождение, но и как режиссёрский инструмент при создании настроения.

В процессе съёмок широко применялись экспериментальные методы съёмки и комбинирование технологических решений. Задействование большого числа реквизитных элементов и создание слоёв изображения добивались не только техническими средствами, но и коллективным художественным решением. Художники по гриму и протезам работали под постоянным давлением времени, создавая визуально правдоподобных персонажей с уникальным дизайном, при этом материалы и методы должны были выдерживать ночные съёмки и влажные условия.

Одна из интересных практических деталей заключалась в создании рекламных проекций и видеоконтента, которые заполняют городской пейзаж. Эти видеопроекции не просто монтировались в кадр: многие из них были физически размещены на декорациях и запускались во время съёмок, что позволяло играть светом и отражениями на одежде актёров и поверхностях, добавляя живости кадру. Такой подход требовал точной синхронизации между операторской группой и специалистами по видео.

Технические ограничения того времени вынуждали искать нестандартные решения. Отсутствие цифрового монтажа и компьютерной графики означало, что многие эффекты приходилось делать «на плёнке», с контролируемыми многократными экспозициями и аккуратной оптической комбинировкой. Эти технологии требовали высокой точности и мастерства операторов и специалистов по спецэффектам, но именно они придали финальному изображению ту текстуру и глубину, которые сегодня воспринимаются как фирменный визуальный язык картины.

Работа на площадке сопровождалась тесным взаимодействием подразделений: арт-департамента, операторской группы, команды спецэффектов и художников по свету. Такое сотрудничество позволило выстроить единый визуальный мир, в котором каждый фрагмент имел смысл. От мельчайших вывесок и отблесков на мокрых площадках до масштабных панорам, собранных из миниатюр, — всё это стало результатом сложного симбиоза художественной идеи и инженерной смекалки.

Съёмочный процесс «Бегущего по лезвию» — это пример того, как ограниченные ресурсы и противоположные требования стихий (вечная ночь, дождь, плотная городская архитектура) превращаются в преимущества, если к ним применить творческий подход. Именно внимание к деталям, уважение к материалу и готовность экспериментировать сделали фильм не только культовым, но и эталоном мастерства, который продолжает изучаться и воспроизводиться в киноиндустрии.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Бегущий по лезвию (1982)»

Режиссёр Ридли Скотт стоял в центре творческой энергии, которая сделала «Бегущего по лезвию (1982)» одной из самых значимых картин в истории научной фантастики. Его видение антиутопического, густо неонового мегаполиса будущего стало отправной точкой для уникального синтеза жанрового нуара и футуристического дизайна. Подход Скотта сочетал строгую режиссёрскую дисциплину с вниманием к деталям, что позволило создать мир, который ощущается одновременно живым и искусственным. Он опирался на сильную команду художественных и технических специалистов, благодаря чему фильм получил насыщенную визуальную и эмоциональную глубину, ставшую образцом для последующих поколений кинематографистов и художников.

Режиссёр Ридли Скотт стоял в центре творческой энергии, которая сделала «Бегущего по лезвию (1982)» одной из самых значимых картин в истории научной фантастики. Его видение антиутопического, густо неонового мегаполиса будущего стало отправной точкой для уникального синтеза жанрового нуара и футуристического дизайна. Подход Скотта сочетал строгую режиссёрскую дисциплину с вниманием к деталям, что позволило создать мир, который ощущается одновременно живым и искусственным. Он опирался на сильную команду художественных и технических специалистов, благодаря чему фильм получил насыщенную визуальную и эмоциональную глубину, ставшую образцом для последующих поколений кинематографистов и художников.

Сценарий «Бегущего по лезвию» был написан Хэмптоном Фанчером и Дэвидом Пиплзом, которые переработали исходный роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» в концентрированную, визуально ориентированную историю. Эти сценарные усилия позволили сохранить философские и этические вопросы оригинала, одновременно сосредоточив внимание на сюжетной линии Рика Декарда. Кастинг сыграл ключевую роль: Харрисон Форд в образе Декарда привнёс в героя комбинацию циничности и скрытой уязвимости, Рутгер Хауэр своей эмоциональной и харизматичной актёрской манерой сделал Роя Батти одним из самых запоминающихся антагонистов в истории кино, а Шон Янг, Джо Туркел и Джоанна Кэссиди усилили глубину второстепенных линий, делая мир фильма многослойным и живым.

Важнейшую роль сыграла операторская работа Джордана Кроненвета, чьи композиции и использование света создали зримое ощущение влажной, дымной атмосферы города. Его кадры сочетали низкие ключи освещения с яркими пятнами неона и густыми тенями, что придало сценам качественный фильм-нуарный характер, но с научно-фантастическим колоритом. Художественное оформление и дизайн производства под руководством Лоренса Г. Полла сформировали архитектуру мира: смесь декораций, миниатюр и практических эффектов создала ощущение глубины и масштаба, зачастую превосходящее возможности своего времени. Костюмы, стилизованные в духе ретрофутуризма, добавили персонажам выразительности и символики, подчёркивая социальные и классовые градации в ландшафте будущего.

Музыкальное сопровождение Вангелиса стало неотъемлемой частью идентичности фильма. Его синтетические, атмосферные темы усиливают меланхолический тон картины, подчёркивая одиночество персонажей и философскую нагрузку сюжета. Саундтрек не просто сопровождает действие, но становится участником повествования, создавая эмоциональный контрапункт к мрачной визуальной палитре и добавляя фильму музыкальную уникальность, которую критики и публику заметили сразу же и ценят по сей день.

Монтаж под руководством Терри Ролингса поддерживал ритм картины, помогая эффектно сочетать медитативные сцены и напряжённые эпизоды преследований. Практические и оптические эффекты, применённые в съёмочном процессе, были на уровне лидеров отрасли того времени и позволили передать масштаб и грандиозность мира без чрезмерного использования цифровых технологий, которых тогда ещё не существовало.

На момент выхода «Бегущий по лезвию (1982)» получил смешанные отзывы и не оправдал коммерческих ожиданий, но это не помешало фильму быстро обрести культовый статус среди зрителей и критиков, которые оценили его визуальную оригинальность, философскую глубину и смелый жанровый синтез. Критическая переоценка началась уже через несколько лет после премьеры: фильм стали пересматривать, обсуждать и цитировать, отмечая новаторские приёмы режиссуры Ридли Скотта, художественный дизайн и музыкальную партитуру Вангелиса.

В отношении официальных наград «Бегущий по лезвию (1982)» был замечен академическими кругами и профильными институциями. Картина получила номинации на престижные кинопремии, в том числе номинации на премию «Оскар» в категориях художественного оформления и визуальных эффектов, что подтвердило признание профессионального сообщества за выдающиеся достижения в тех областях, которые формируют визуальное воздействие фильма. Несмотря на отсутствие «Оскаров» в финальном зачёте, номинации подчеркнули уровень мастерства, вложенного в создание сложного и детализированного мира.

Помимо номинаций на «Оскар», фильм стал объектом пристального внимания на национальных и международных фестивалях и кинопремиях. Критики и отраслевые эксперты отмечали высокое качество операторской работы, дизайн производства и музыкальное сопровождение, что привело к включению картины в специализированные рейтинги и тематические подборки лучших научно-фантастических фильмов. Со временем «Бегущий по лезвию» регулярно появляется в перечнях величайших фильмов XX века и лучших представителей жанра, его эстетика и идеи цитируются в академических исследованиях о кино, урбанистике и искусственном интеллекте.

Ключевой аспект признания — это влияние на последующие поколения кинематографистов, художников и писателей. Визуальные решения и тематические мотивы картины дали импульс развитию киберпанка как визуального и литературного направления, вдохновив работы в кино, анимации, видеоиграх и графическом дизайне. Элементы, введённые командой Скотта, такие как плотная урбанистическая среда, смешение культурных референсов и технологическая стерильность, стали устойчивыми визуальными маркерами жанра и используются по сей день.

Ремарки о признании нельзя ограничивать только наградами и списками. Существование нескольких версий фильма, включая театральный релиз 1982 года, режиссёрскую версию и окончательный «Final Cut», выпущенный в 2007 году, само по себе является свидетельством продолжающегося интереса и уважения к картине. Каждая новая версия позволяла пересмотреть авторское видение, исправить технические моменты и представить фильм в форме, максимально приближённой к намерениям режиссёра. Выход «Final Cut» стал значимым событием для историков кино и поклонников, укрепив место картины в пантеоне классики.

Наконец, культурное признание фильма выходит за рамки профессиональных наград. Образы и сцены из «Бегущего по лезвию (1982)» стали частью массовой культуры. Цитаты, визуальные приёмы и музыка Вангелиса вошли в набор культурных кодов, который используют режиссёры, дизайнеры и музыканты. С течением времени фильм не только не утратил своей силы, но и обрёл новые смысловые уровни в контексте развития технологий, этики искусственного интеллекта и урбанистической урвавшести современности.

Таким образом, режиссёр Ридли Скотт и его команда создали картину, которая, несмотря на первоначальные трудности на коммерческом и критическом фронте, получила прочное и длительное признание. Номинации на престижные кинонаграды подчеркнули профессиональность решения технических и художественных задач, а последующая переоценка критиками и культура поклонения сделали «Бегущего по лезвию (1982)» эталоном жанра и важным культурным феноменом, продолжающим влиять на искусство и мышление о будущем.

Фильм «Бегущий по лезвию (1982)» - Персонажи и Актёры

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) стал культовой вехой в жанре научной фантастики не только благодаря мрачной неонуарной эстетике и философской глубине, но и из‑за яркости персонажей и мастерства исполнителей. Персонажи здесь — не просто участники сюжета, они выразители ключевых тем картины: что значит быть человеком, где проходит граница между биологическим и искусственным разумом, можно ли испытывать эмпатию к созданию, которое превосходит создателя. Актёры, выбранные для этих ролей, не только воплотили характеры на экране, но и добавили в них пласт личной интонации, импровизации и физической достоверности, что сделало образы долговечными и многослойными.

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) стал культовой вехой в жанре научной фантастики не только благодаря мрачной неонуарной эстетике и философской глубине, но и из‑за яркости персонажей и мастерства исполнителей. Персонажи здесь — не просто участники сюжета, они выразители ключевых тем картины: что значит быть человеком, где проходит граница между биологическим и искусственным разумом, можно ли испытывать эмпатию к созданию, которое превосходит создателя. Актёры, выбранные для этих ролей, не только воплотили характеры на экране, но и добавили в них пласт личной интонации, импровизации и физической достоверности, что сделало образы долговечными и многослойными.

Рик Декард, в исполнении Гаррисона Форда, — центральная фигура, вокруг которой разворачивается расследование. Форду удалось создать не стереотипного «жёсткого детектива», а усталого человека, переживающего внутренний конфликт. Его Декард — не герой‑мессия, а оппозиция к идее безусловной правоты: он выполняет приказы, но постепенно вовлекается в моральную дилемму, когда контактирует с репликантами. Образ Форда органично сочетается с визуальной подачей персонажа: потерянность, циничность и одновременно скрытая ранимость, которая проявляется в отношениях с Рэйчел. Гаррисон Форд, уже известный по «Звёздным войнам» и «Индиане Джонсу», принес в роль свой фирменный сдержанный характер, но здесь он дисциплинирован в пользу психологической неоднозначности, что сделало Декарда одним из самых обсуждаемых киноперсонажей конца XX века.

Рой Батти, сыгранный Рутгером Хауэром, — антагонист и одновременно сложнейший трагический образ. Хауэр превратил репликанта‑лидера в символ сопротивления и уязвимости одновременно. Его исполнение наполнено одновременно звериной агрессией и философской рефлексией; кульминацией стала сцена последнего монолога, известного как «слёзы под дождём», в которой импровизированный Хауэр добавил строки, усилившие трагизм персонажа и ставшие одной из самых цитируемых сцен в истории кино. Рой стремится продлить свою жизнь и испытать мир; в его действиях проявляется не только ярость, но и жажда смысла, что делает его более человечным, чем многие «биологические» герои фильма. Хауэр сумел придать персонажу величественную, почти мифическую трагедию, благодаря чему Рой Батти стал иконой кинофантастики.

Рой Батти, сыгранный Рутгером Хауэром, — антагонист и одновременно сложнейший трагический образ. Хауэр превратил репликанта‑лидера в символ сопротивления и уязвимости одновременно. Его исполнение наполнено одновременно звериной агрессией и философской рефлексией; кульминацией стала сцена последнего монолога, известного как «слёзы под дождём», в которой импровизированный Хауэр добавил строки, усилившие трагизм персонажа и ставшие одной из самых цитируемых сцен в истории кино. Рой стремится продлить свою жизнь и испытать мир; в его действиях проявляется не только ярость, но и жажда смысла, что делает его более человечным, чем многие «биологические» герои фильма. Хауэр сумел придать персонажу величественную, почти мифическую трагедию, благодаря чему Рой Батти стал иконой кинофантастики.

Рэйчел, роль которой исполнила Шон Янг, — ключевой эмоциональный полюс фильма. Как экспериментальная модель репликанта с ложными воспоминаниями, Рэйчел заставляет зрителя пересмотреть понятие идентичности. Шон Янг создала образ одновременно хрупкой и разумной женщины, чей путь к самопознанию играет роль катализатора трагедии и романтической линии. Её взаимодействие с Декардом раскрывает главную тему: любовь, привязанность и моральная ответственность в мире, где границы между «созданным» и «рожденным» размыты. Исполнение Янг отмечают за сдержанную выразительность и умение передать внутреннюю борьбу персонажа без множества слов, через мимику и жесты.

Рэйчел, роль которой исполнила Шон Янг, — ключевой эмоциональный полюс фильма. Как экспериментальная модель репликанта с ложными воспоминаниями, Рэйчел заставляет зрителя пересмотреть понятие идентичности. Шон Янг создала образ одновременно хрупкой и разумной женщины, чей путь к самопознанию играет роль катализатора трагедии и романтической линии. Её взаимодействие с Декардом раскрывает главную тему: любовь, привязанность и моральная ответственность в мире, где границы между «созданным» и «рожденным» размыты. Исполнение Янг отмечают за сдержанную выразительность и умение передать внутреннюю борьбу персонажа без множества слов, через мимику и жесты.

Прис, игровая форма «летучего» базового развлекательного модуля, в исполнении Дарил Ханна, — воплощение опасной, хищной пластики и яркого визуального образа. Дэрил Ханна использовала свою гибкость и опыт работы в качестве модели и танцовщицы, чтобы создать физически выразительный, пронзительный и в то же время соблазнительный образ. Прис — персонаж, сочетающий детскую импульсивность и хищную инстинктивность, она действует как зеркало для души Роя и других репликантов, сталкивающих их с собственной смертностью и стремлением к свободе. Её отношения с другими репликантами и финальная схватка демонстрируют, насколько пластический и опасный может быть искусственный интеллект, наделённый человеческими эмоциями.

Прис, игровая форма «летучего» базового развлекательного модуля, в исполнении Дарил Ханна, — воплощение опасной, хищной пластики и яркого визуального образа. Дэрил Ханна использовала свою гибкость и опыт работы в качестве модели и танцовщицы, чтобы создать физически выразительный, пронзительный и в то же время соблазнительный образ. Прис — персонаж, сочетающий детскую импульсивность и хищную инстинктивность, она действует как зеркало для души Роя и других репликантов, сталкивающих их с собственной смертностью и стремлением к свободе. Её отношения с другими репликантами и финальная схватка демонстрируют, насколько пластический и опасный может быть искусственный интеллект, наделённый человеческими эмоциями.

Гафф, роль которого исполнил Эдвард Джеймс Олмос, — загадочный персонаж, оставляющий послания в виде оригами и играющий роль наблюдателя и, возможно, морального резонера. Олмос внес в Гаффа молчаливость и иррациональность, оставляя простор для интерпретаций. Его присутствие подчеркивает тему наблюдения и власти: Гафф — не просто коллега, он символ неизвестного высшего порядка, который наблюдает и оценивает поступки Декарда и других персонажей. Образ Гаффа породил множество теорий, в том числе о том, знает ли он правду о природе Декарда, что добавляет фильму дополнительный пласт загадочности.

Гафф, роль которого исполнил Эдвард Джеймс Олмос, — загадочный персонаж, оставляющий послания в виде оригами и играющий роль наблюдателя и, возможно, морального резонера. Олмос внес в Гаффа молчаливость и иррациональность, оставляя простор для интерпретаций. Его присутствие подчеркивает тему наблюдения и власти: Гафф — не просто коллега, он символ неизвестного высшего порядка, который наблюдает и оценивает поступки Декарда и других персонажей. Образ Гаффа породил множество теорий, в том числе о том, знает ли он правду о природе Декарда, что добавляет фильму дополнительный пласт загадочности.

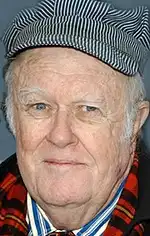

Доктор Элдон Тайрелл, воплощённый Джо Туркелом, — архитектор мира репликантов, гений, создавший систему, но не способный предусмотреть моральные последствия. Туркел передал Тайреллу оттенок высокомерия и холодной рациональности, сочетая внешнюю учёность с внутренней пустотой. Его диалоги с Роем и другими репликантами подчеркивают трагедию создателя, который, обладая властью и знанием, остаётся недоступным для подлинной эмпатии и понимания тех, кого он создал. Тайрелл — лицо корпоративной бездушности, где прогресс оборачивается моральной дилеммой.

Доктор Элдон Тайрелл, воплощённый Джо Туркелом, — архитектор мира репликантов, гений, создавший систему, но не способный предусмотреть моральные последствия. Туркел передал Тайреллу оттенок высокомерия и холодной рациональности, сочетая внешнюю учёность с внутренней пустотой. Его диалоги с Роем и другими репликантами подчеркивают трагедию создателя, который, обладая властью и знанием, остаётся недоступным для подлинной эмпатии и понимания тех, кого он создал. Тайрелл — лицо корпоративной бездушности, где прогресс оборачивается моральной дилеммой.

Леон Ковальски, в исполнении Бриона Джеймса, представляет собой крайнюю форму насилия и агрессии среди репликантов. Джеймс придал персонажу опасную непредсказуемость; Леон действует как грубая сила, противопоставленная интеллектуальным персонажам вроде Роя или Дж.Ф. Себастьяна. Его сцена с Декардом и другие моменты напряжения демонстрируют, насколько разрушительным может быть живой организм, лишённый перспективы и обречённый на короткую жизнь. Персонаж Джеймса вносит визуальную и эмоциональную остроту в динамику фильма.

Леон Ковальски, в исполнении Бриона Джеймса, представляет собой крайнюю форму насилия и агрессии среди репликантов. Джеймс придал персонажу опасную непредсказуемость; Леон действует как грубая сила, противопоставленная интеллектуальным персонажам вроде Роя или Дж.Ф. Себастьяна. Его сцена с Декардом и другие моменты напряжения демонстрируют, насколько разрушительным может быть живой организм, лишённый перспективы и обречённый на короткую жизнь. Персонаж Джеймса вносит визуальную и эмоциональную остроту в динамику фильма.

Дж.Ф. Себастьян, сыгранный Уильямом Сандерсоном, — уязвимый и одинокий инженер, чей дом наполнен механическими игрушками и скульптурами, отражающими душевную хрупкость создателя. Сандерсон создал образ человека, ищущего общения и тепла, что делает его жертву в руках репликантов особенно трогательной. Себастьян символизирует последствия технологического прогресса для одинокого индивидуального существования: он создал машины, но сам оказался эмоционально утраченным, что подчеркивает ироничность положения создателя в мире фильма.

Дж.Ф. Себастьян, сыгранный Уильямом Сандерсоном, — уязвимый и одинокий инженер, чей дом наполнен механическими игрушками и скульптурами, отражающими душевную хрупкость создателя. Сандерсон создал образ человека, ищущего общения и тепла, что делает его жертву в руках репликантов особенно трогательной. Себастьян символизирует последствия технологического прогресса для одинокого индивидуального существования: он создал машины, но сам оказался эмоционально утраченным, что подчеркивает ироничность положения создателя в мире фильма.

Зора, роль Джоанны Кэссиди, — экзотическая и эффектная фигура, чья смерть в фильме стала одной из самых драматичных сцен. Кэссиди сочетает в своём исполнении эротичность и смертельность, превращая Зору в символ быстротечной красоты и опасности, присущей репликантам. Её сцена побега и последующее разоблачение в людной улочке — яркая демонстрация визуального контраста мира «Бегущего по лезвию»: толпы, свет и бессердечные механизмы контроля.

Зора, роль Джоанны Кэссиди, — экзотическая и эффектная фигура, чья смерть в фильме стала одной из самых драматичных сцен. Кэссиди сочетает в своём исполнении эротичность и смертельность, превращая Зору в символ быстротечной красоты и опасности, присущей репликантам. Её сцена побега и последующее разоблачение в людной улочке — яркая демонстрация визуального контраста мира «Бегущего по лезвию»: толпы, свет и бессердечные механизмы контроля.